Nel febbraio 1912 Charles Dawson (1864-1916), avvocato e archeologo dilettante, scrisse a Arthur Smith Woodward (1864-1944), responsabile del dipartimento di geologia del British Museum a Londra, con cui aveva già collaborato in precedenza, informandolo di essere in possesso di diversi frammenti fossili di un cranio umano. Il primo frammento era stato scoperto nel 1908 da alcuni lavoratori in una cava vicino a Piltdown nel Sussex, in Inghilterra. Nel 1911, nella stessa cava erano state rinvenute altre parti del cranio, insieme a diversi fossili, ossa e denti di ippopotamo e di elefante. A maggio Dawson portò i suoi reperti a Woodward al museo. Le ossa del cranio, di color marrone scuro, sembravano essere piuttosto moderne nella forma, mentre il loro inusuale spessore suggeriva una certa primitività, così come il loro colore profondamente scuro ne stabiliva l’antichità. L’associazione dei frammenti del cranio con i resti di animali estinti sembrava proprio indicare che un antico essere umano fosse vissuto in Inghilterra. Di per sé questa era una grande novità. Finora reperti umani fossili erano stati ritrovati a Neanderthal in Germania (1856, Homo neanderthalensis, stimato a 50000-100000 anni fa), a Cro-Magnon in Francia (1868, Homo sapiens, circa 30000 anni), a Giava, possedimento olandese (1891, Homo erectus, 500000-700000 anni), a Krapina in Croazia (1899, Homo neanderthalensis, 100000-130000 anni) e infine a Heidelberg, Germania (1908, Homo heidelbergensis, 200000-600000 anni). Ora, finalmente, anche l’Inghilterra possedeva un suo fossile umano.

Ma questo era solo l’inizio; a inizio giugno Woodward, Dawson e un amico di quest’ultimo, Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955), un gesuita con un grande interesse per la geologia e la paleontologia, che diventerà molto noto in seguito sia per la sua partecipazione alla scoperta dell’uomo di Pechino che come teologo, intrapresero uno scavo accurato nella cava di Piltdown. In breve Dawson rinvenì altri frammenti del cranio, mentre Teilhard de Chardin trovò utensili di selce e un molare di un elefante primitivo, un mastodonte. Successivamente furono ritrovati altri resti di animali estinti, un castoro, un cervo rosso, un cavallo e un manufatto ricavato da un osso di elefante, assieme ad altri utensili di selce. L’età apparente dei fossili, circa 500000-1000000 anni, indicava come la creatura ritrovata a Piltdown fosse il più antico ominide conosciuto al mondo. Dawson scovò poi anche parte di una mandibola, con ancora dei molari presenti, che assomigliava notevolmente a quella di una scimmia, mentre invece i molari mostravano un’usura simile a quella dei denti umani. Nell’uomo la mandibola è libera di muoversi di lato, cosa impossibile per i primati per via dei grandi canini, e l’usura dei molari nei due casi è molto diversa. Purtroppo la mandibola era incompleta nelle aree decisive per una sua precisa identificazione, mancavano sia il mento, diverso nelle scimmie e nell’uomo, che l’articolazione con cui la mandibola si collega al cranio. Ma il fatto che cranio e mandibola fossero stati trovati vicini, nello stesso sito geologico, poteva portare alla conclusione che essi appartenessero alla stessa creatura.

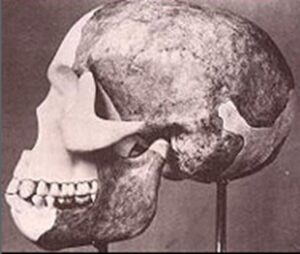

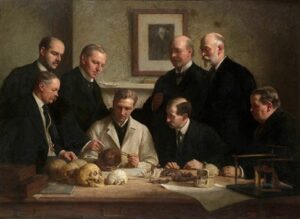

E fu così che, il 18 dicembre 1912, Dawson e Woodward annunciarono alla londinese Geological Society e al mondo intero che, a Piltdown, era stato ritrovato il tanto anelato anello mancante fra la scimmia e l’uomo. Il viso era piatto e non a forma di muso, le grandi arcate sopraccigliari presenti in Neanderthal e Giava qui non c’erano. Il cranio risultava rotondo come negli umani moderni e la capacità cranica venne stimata in 1100-1300 centimetri cubi, sensibilmente più vicina a quella dei moderni uomini che non agli altri reperti fossili. Woodward battezzò l’uomo di Piltdown con il nome di Eoanthropus dawsoni (uomo dell’aurora di Dawson) e presentò una ricostruzione del suo cranio. Da tempo si discuteva se l’evoluzione umana avesse visto prima il passaggio dalla postura quadrupede a quella bipede seguito poi dallo sviluppo del cervello o se invece l’evoluzione del cranio avesse preceduto il camminare su due gambe. L’uomo di Piltdown, con il suo cranio stile moderno, la mandibola scimmiesca primitiva, ma dotata di denti umani, era la riprova di questa seconda ipotesi, teoria particolarmente amata dagli scienziati inglesi. E poiché sia l’uomo di Piltdown che l’uomo di Giava venivano considerati di pari antichità, l’uomo di Giava, con il suo cranio più scimmiesco, ma con un femore simile a quello umano, quindi bipede, doveva essere un ramo poi estintosi, mentre l’uomo di Neandertal, con testa primitiva, ma molto più recente dell’uomo di Piltdown, doveva rappresentare un ritorno al passato, una sorta di degenerazione. L’intera storia evolutiva dell’uomo veniva così riscritta, e la cosa migliore era che l’uomo di Piltdown era inglese! I maggiori scienziati britannici dell’epoca si schierarono fortemente a favore dell’autenticità dell’uomo di Piltdown. Fra gli altri gli anatomisti e antropologi Arthur Keith (1866-1955) e Grafton Elliot Smith (1871-1937), Arthur Swayne Underwood (1854-1916) specialista in odontologia comparata, i responsabili del Museo di storia naturale di Londra, Edwin Ray Lancaster (1847-1929) e William Plane Pycraft (1868-1942), immortalati in un celebre dipinto del 1915 del pittore John Cooke (1862-1932).

Ma come, fortunatamente, succede nella scienza, non tutti furono d’accordo con queste conclusioni. In particolare i dubbiosi non si spiegavano come un cranio così evoluto, e apparentemente così umano, avesse una mandibola con tratti così marcatamente scimmieschi. Tuttavia essi non riuscirono a trovare una controprova decisiva, perché non erano in grado di spiegare la presenza sia di denti così particolari che degli altri reperti fossili trovati nello stesso luogo. Alla fine si convinsero che, nascosti da qualche parte nella cava, dovessero esserci dei resti di un cranio scimmiesco e dei resti di una mandibola umana e che le parti rinvenute erano state casualmente mescolate. Ma nel 1913 Teilhard de Chardin scoprì un canino destro apparentemente appartenente alla mandibola scimmiesca, esso infatti corrispondeva quasi esattamente al canino che era stato precedentemente proposto nella ricostruzione del cranio di Piltdown. La sua forma scimmiesca e l’usura di tipo umano erano esattamente quelle che ci si aspettava. A dare l’affondo finale agli scettici fu la scoperta da parte di Dawson nel 1915, comunicata da Woodward nel 1917, dopo la morte di Dawson per setticemia, presso una località situata non lontana dalla sede del primo ritrovamento, di frammenti di cranio e molari del tutto simili a quelli portati alla luce nel 1912. Se già l’ipotesi, che nella cava di Piltdown ci fossero i resti di due esseri distinti che erano stati interpretati erroneamente, era poco probabile, l’idea che lo stesso fenomeno si ripetesse due volte a distanze così brevi era impossibile. Molti fra gli scettici si convertirono. E così, per quarant’anni, l’uomo di Piltdown rappresentò un ramo dell’albero dell’evoluzione umana, comparendo in centinaia di articoli e libri specializzati, in svariati resoconti di giornali e perfino nei libri di testo di biologia degli studenti delle scuole superiori.

Ma, in quei 40 anni, altri resti di ominidi vennero rinvenuti in Africa e in Asia. I primi fossili di australopitechi (Australopithecus africanus), vecchi milioni di anni, ritrovati dall’antropologo australiano Raymond Dart (1893-1988) in Sudafrica negli anni ’20, che non ricevettero subito l’attenzione che meritavano, perché dotati di cervello molto piccolo ma con andamento chiaramente bipede. Lo stesso successe con i resti di parantrhopus (Australopithecus robustus) trovati sempre in Sudafrica negli anni ’30, essi vennero da molti studiosi considerati solo scimmie preistoriche. E l’uomo di Pechino (Homo erectus), oltre 200 fossili ritrovati, negli anni ’20, vicino Pechino, vecchi fra 200000 e 700000 anni, con crani di volume inferiore a 1000 cc, ma certamente bipedi. Tutti questi ritrovamenti, che mostravano in modo evidente come l’aumento del volume encefalico fosse stato preceduto da una lenta evoluzione della postura, da quadrupede a bipede, fecero sì che l’uomo di Piltdown sembrasse sempre di più qualcosa di singolare nel quadro evolutivo, niente a che fare con l’anello di collegamento tra uomo e scimmia. La via di uscita, per i suoi sostenitori, fu che i resti rinvenuti nella cava fossero sufficientemente vecchi (500000 anni) da poter ritenere plausibile che, in quella particolare regione, fosse avvenuta una sorta di evoluzione parallela e isolata. Questo spiegava anche perché resti simili a quelli trovati in Inghilterra non erano mai stati rinvenuti da nessun’altra parte. L’ominide inglese, nonostante avesse visto ridimensionato il suo ruolo, veniva comunque accettato come uno dei possibili stadi dell’evoluzione. Ancora nel 1948 Arthur Smith Woodward dava alle stampe, postumo, il suo ultimo libro sull’uomo di Piltdown “The Earliest Englishman”.

Ma con il tempo progrediscono inevitabilmente anche i metodi di indagine scientifica. Così nel 1953 Kenneth Oakley (1911-1981), del dipartimento di paleontologia del British Museum, e Joseph Sidney Weiner (1915-1982) e Wilfrid Le Gros Clark (1895-1971), del dipartimento di anatomia dell’Università di Oxford, furono in grado di dimostrare, mediante accurati test, che l’uomo di Piltdown non era altro che un imbroglio (va ricordato che solo con l’avvento di Oakley al British Museum fu possibile per gli studiosi interagire con i reperti originali. Prima si dovevano accontentare di soli calchi in gesso, il che ha sicuramente favorito il protrarsi nel tempo dell’inganno). Il cranio apparteneva a un uomo moderno di età medievale, la mandibola, invece, a un orango. L’aspetto invecchiato dei reperti era stato prodotto macchiando le ossa con una soluzione di ferro e manganese e usando acido cromico in modo da facilitare l’assorbimento della soluzione. Nella zona in cui la mascella si univa al cranio i terminali erano stati deliberatamente spezzati. Uno strumento abrasivo era stato utilizzato per limare i molari in modo da simulare la forma tipica di un’alimentazione umana. Il canino era stato dipinto di marrone, limato, e riempito con un filler e con sabbia proveniente dalla cava. Il manufatto di osso di elefante era stato intagliato con un coltello di acciaio. Solo i denti di mastodonte e ippopotamo erano dei fossili genuini, provenienti però da Tunisia e Malta. Chiaramente qualcuno aveva messo in piedi una gigantesca frode.

Molto si è discusso sugli artefici della truffa, fra i tanti è stato proposto anche il nome di Sir Arthur Conan Doyle (1859-1930), sì il creatore di Sherlock Holmes. Recentemente un gruppo di 16 ricercatori di 14 diverse università e istituti di ricerca ha pubblicato i risultati di un’accurata indagine compiuta utilizzando i più recenti metodi scientifici (analisi del DNA, misurazioni ad alta precisione, microscopie, spettroscopie, antropologia virtuale) dimostrando che è altamente probabile che per creare i falsi fossili sia stato utilizzato un singolo esemplare di moderno orango (sia la mandibola che i molari e il canino appartengono allo stesso giovane esemplare proveniente dal Borneo), mentre per le ossa del cranio ritrovate nei due siti erano stati utilizzati due o tre esemplari umani, vecchi di secoli. I vari reperti erano stati intenzionalmente colorati di marrone, riempiti, laddove serviva, di frammenti di ghiaia e restaurati utilizzando materiali di riempimento. La mandibola era stata rotta per poter estrarre i molari da limare e poi era stata ricostruita e i denti erano stati rimessi al loro posto utilizzando una specie di stucco assomigliante al materiale di riempimento dentale in silicato bianco. Questi risultati sembrano puntare verso l’opera di un singolo falsario: Charles Dawson, presente in entrambi i siti, che aveva probabilmente agito alla ricerca di un riconoscimento e di eterna fama. Anche se non si può escludere che Dawson abbia avuto qualche complice. A questo proposito il paletnologo e divulgatore scientifico Stephen Jay Gould (1942-2002) ha puntato il dito contro l’allora giovane Pierre Teilhard de Chardin.

Ma più che soffermarsi sul colpevole la storia dell’uomo di Piltdown è un ottimo esempio di quel che i ricercatori non devono mai dimenticare nel loro operare. Come già scriveva oltre mille anni fa lo scienziato arabo El Alhazen (965-1040), fondatore dell’ottica moderna: “Il dovere dell’uomo che indaga gli scritti degli scienziati, se il suo obiettivo è apprendere la verità, è di rendersi nemico di tutto ciò che legge e, applicando la sua mente al nocciolo e ai margini del suo contenuto, attaccarlo da ogni lato. Dovrebbe anche sospettare di sé stesso mentre ne esegue l’esame critico, in modo da evitare di cadere nel pregiudizio o nella clemenza”. Gli scienziati che avevano sostenuto l’autenticità dell’uomo di Piltdown, cadendo incredibilmente in una beffa facilmente riconoscibile, lo avevano fatto perchè si adattava bene alle loro teorie “spiritualiste” che nell’uomo lo sviluppo cerebrale fosse stato il primo passo di separazione dalle scimmie e anche perchè supportava, con il suo gran cranio, le idee in voga all’inizio del novecento sulla superiorità della razza europea, in particolare inglese, sul resto del mondo.

Stefano Ossicini

Per saperne di più:

- J. S. Weiner, K. P. Oakley, W. E. Le Gros Clark “The Solution of the Piltdown Problem”, Bulletin of the British Museum (Natural History) Geology, 2, 140-146 (1953).

- S. J. Gould “La cospirazione di Piltdown” e “Risposta ai critici”, in “Quando i cavalli avevano le dita”, Feltrinelli, pp. 203-228 e 229-242, 1989.

- S. J. Gould “Una nuova versione del caso Piltdown”, in “Il pollice del panda”, Milano, Il Saggiatore, pp. 99-114, 2001.

- J. S. Weiner “Piltdown Forgery”, Oxford University Press, 2003.

- I. De Groote et al. “New genetic and morphological evidence suggests a single hoaxer created ‘Piltdown man’, R. Soc. open sci. 3, 160328 (2016).